鉄筋工事

基礎コンクリートと一体化する鉄筋を組み立てます。

|

捨てコンクリートを打った後、その上に基礎幅を出していきます。(墨出しと言います) その墨にあわせて、鉄筋を組んでいきます。 鉄筋は、結束線といわれる鉄の細い線で結んで固定をしていきます。 結束線を結ぶときには「ハッカー」といわれる道具を使います。  ←これがハッカーです。 ←これがハッカーです。柄のところとフックのついている部分は 回転できるようになっており、 結束線をフックにかけてくるくるっと 回す事によって結束線を締め付ける 事ができるのです。 結束が弱いと、コンクリートを打っている時に外れてしまったりしてしまいます。 |

|

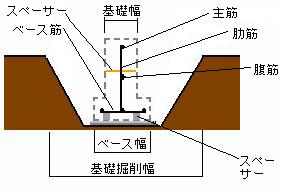

鉄筋には、いくつかの種類があります。 ・主筋・・・鉄筋の上と下にある一番力を受ける鉄筋です。 上の鉄筋を上端筋(うわばきん)、下の鉄筋を下端筋(したばきん)と言います。 ・あばら筋・・・主筋同士を固定するためにつなげる鉄筋の事です。 不意にくる横からの衝撃に耐える性質も持っております。 また、基礎幅の大きい場合には長い四角型のあばら筋になる事もあります。 ・腹筋・・・主筋と主筋の真ん中くらいにある横に流れる鉄筋です。 主にあばら筋の固定のために働きます。 ・ベース筋・・・ベース(底)の部分に設置する鉄筋で上からの力に耐えます。 両端にはベース筋の感覚を保持するための鉄筋を入れます。 |

|

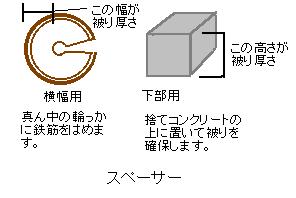

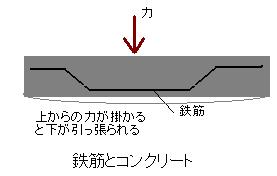

☆なぜ基礎に鉄筋が必要なのか? コンクリートという素材はとても硬くちょっとやそっとでは壊れたりしません。 しかし、ふつうコンクリートの強さというのは、圧縮の力(押さえつけられる力)の事です。 逆に引張りの力や曲げの力に関しては圧縮の力の10分の1くらいしか耐える事が出来ません。 そこで、引張りの力に強い鉄筋を使うのです。  これで、基礎は圧縮に強いコンクリートと引張りに強い鉄筋が一体化して強くなります。 また、鉄筋は酸性で、空気に触れれば錆びてしまいます(酸化)。しかし、コンクリートはアルカリ性ですので、 鉄筋を守ってくれます。このお互いに相性の良い所から、鉄筋とコンクリートが選ばれたわけです。 さらに詳しい理由はこちらから・・・ さて、鉄筋を配置する際、重要な事がいくつかあります。鉄筋の本数や配筋の間隔は勿論ですが、 最も気をつけなければいけないものが、かぶり厚さの確保です。 かぶり厚さというのは鉄筋の外面から、コンクリートの外側(型枠の表面)までの幅をさします。 建築工事指針では、基礎(土に接する部分)では6cm=60mm以上を確保しなければならないと定められております。 基礎は、構造体の中で特に重要視されますので、必ず守らなければならない項目となります。 かぶり厚さを確保するために、捨てコンクリートに別名サイコロというモルタルで出来た四角いスペーサーを、 基礎幅の所には別名ドーナツという輪を鉄筋にはめ込んでいきます。(下図参照) かぶり厚さが必要な理由は、上で挙げている様に鉄筋の錆を防ぐためにあります。いくらコンクリートが アルカリ性とはいえ、時が経つに連れ、コンクリートが少しずつ中性化していきますので、かぶりの厚さは必要なのです。 |